Conditions de production

Le récit et l’analyse de cette situation ont été produits par un groupe de 3 professeur.e.s-stagiaires en 2016-2017. Ils/elles ont été accompagné.e.s par une formatrice durant 4 séances de 3h durant lesquelles ils ont pu bénéficier de ses remarques, questionnements et conseils. La production qui suit est une deuxième version c’est à dire que les stagiaires ont effectué quelques remaniements à partir de remarques formulées par la formatrice sur la première version.

01. Choix de la situation

Antoine, c’est le surnom que nous donnons à l’élève concerné, a 18 ans et est né en Italie. Il y a vécu jusqu’en août 2015, date à laquelle il est arrivé à Paris avec sa famille composée d’une maman, qui parle français (de culture ivoirienne), et d’un petit-frère âgé de 12 ans, qui est scolarisé cette année en classe de 6e dans un collège. Il habite dans la région parisienne et suit une scolarité depuis son arrivée en France. En 2015-2016, il a été scolarisé en 3ème en suivant un parcours au sein d’une UPE2A (Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants) dans une classe « d’intégration » d’allophones (un élève allophone est un apprenant qui, à l’origine, parle une autre langue que celle du système éducatif du pays d’accueil qu’il fréquente). Ce parcours a été certifié en juin 2016 par un Diplôme d’Enseignement en Langue Française de niveau A2 (sur une échelle de 3 niveaux : A1, A2 et B1). Cette année (2016-2017), il est scolarisé dans un lycée hôtelier professionnel parisien en classe de 2nde Bac Pro Restaurant sans prise en charge spécifique.

1. Contexte

Statut de l’enseignant : stagiaire PLP en hôtellerie-restauration Commercialisation et Service en Restauration dans un lycée professionnel parisien.

Classe : c’est une classe de seconde Bac Pro Restaurant comprenant 25 élèves à parité.

Ambiance de classe : À cause de la grande hétérogénéité de la classe avec un noyau « moteur » et quelques élèves qui n’ont pas choisi leur orientation en hôtellerie, l’ambiance est plutôt naturellement chahuteuse. La classe est composée d’une demi-dizaine de fortes personnalités qui créent des tensions ponctuelles, élèves peu organisés et structurés dotés d’une attention en cours plutôt faible.

Établissement : Lycée hôtelier professionnel parisien, composé de 600 élèves avec 35 nationalités et proposant des classes du CAP au BTS. Il est situé dans un quartier et un arrondissement d’une très grande mixité sociale. Ce lycée a toujours eu un caractère d’intégration sociale sur l’académie de Paris. Il s’appuie sur une direction et des enseignants fidèles à leur établissement. Ainsi, c’est une équipe soudée, dynamique, ouverte qui échange ses bonnes pratiques.

Cours concerné : cours de technologie en restaurant, réparti en 2 séances de 1h30 hebdomadaires le lundi de 15h à 16h30 et le vendredi de 15h30 à 17h, en dernière séance et après le cours de Pratiques professionnelles (service).

Contexte matériel de la situation : 2 salles comparables => lumineuses, tables disposées en 5 rangées face au tableau + T.N.I. + bureau du professeur. C’est donc une posture de classe dite « magistrale ».

2. Déroulement de la séance du vendredi 9 décembre de 15h30 à 17h sur les vins effervescents

Contexte : le responsable de la restauration vous demande de l’accompagner pour réceptionner et ranger la livraison des vins effervescents du jour. Le professeur présente 4 bouteilles différentes de ce type de vin et demande aux élèves de les décrire et préciser les éventuelles spécificités de chacune.

- 1ère partie de la séance : à l’oral

Un noyau d’élèves moteurs participe activement, le reste du groupe doit être stimulé au travers de questions. L’élève allophone ne participe pas et, quand le professeur le questionne, il est sans réponse. - 2ème partie de la séance :

Elle se compose d’une alternance de cours et de vidéos d’explication. Le professeur n’est pas en mesure de vérifier ou d’appréhender le niveau de suivi, d’attention et de compréhension de l’élève allophone. - Évaluation :

Lors de l’évaluation la semaine suivante, le professeur a pu constater que l’élève ne maîtrisait pas le sujet abordé. Il n’est pas impliqué en séance mais est-ce dû uniquement à un manque de maîtrise de la langue ou bien également à un manque de travail global (maison + école), de soutien, de confiance ou de motivation ? Quelle place le professeur doit-il accorder à la fatigue et à l’anxiété générées par la non-maîtrise de la langue ? En effet, quelle énergie déployée par l’élève pour suivre 7 à 8 heures de cours journaliers en langue française !

3. Constats :

En analysant les moyennes scolaires de l’élève lors du conseil de classe du 1er trimestre, le professeur constate qu’il a de très bons résultats en espagnol (14,69), en sport (18), en pratique professionnelle (13), en arts appliqués (14,83) ; mais il a de grandes difficultés dans les matières qui demandent l’emploi d’un vocabulaire spécifique comme les mathématiques (7,71), la technologie (8 => moyenne très bienveillante), les sciences (7,61), le français (8), l’histoire et la géographie (3,25). La moyenne générale de l’élève est de 10,68 : c’est la 5ème moyenne la plus basse de la classe. Appréciation du conseil de classe : « ensemble correct, doit faire des efforts en français ». Afin de suivre l’évolution d’Antoine, au 2ème trimestre, sa moyenne est de 10,43 versus 10.68, avec l’appréciation générale suivante : « Faites davantage d’efforts pour surmonter vos difficultés ! » Les moyennes montrent que le profil de l’élève est très juste, au regard de ces résultats et de ces appréciations. Naturellement, nous nous posons les questions suivantes :

- Est-ce de sa responsabilité ? Un manque de volonté de sa part ?

- Est-ce que l’équipe pédagogique a suffisamment pris en charge son profil spécifique ?

- Le manque de volonté est-il dû à l’élève ? Au manque de soutien pédagogique ?

02. Les problèmes que cela pose

La première question qui se pose est « comment aider un élève allophone pour qu’il suive dans de bonnes conditions sa scolarité en France ? ». Nous avons choisi d’aborder ce problème sous différents angles, c’est-à-dire à l’échelle de l’élève, du professeur, de l’équipe pédagogique et de l’établissement. Mais, avant tout, du côté de la sémantique, on parle d’ « allophone » au Canada, pays qui a la caractéristique d’avoir une véritable politique d’intégration : sélection à la frontière des populations en fonction des besoins stratégiques du pays tout particulièrement au niveau professionnel (selon les besoins actuels et à venir des entreprises ainsi que ceux familiaux du pays). En France, on parle de « non francophone ». À l’image de cette expression, la France a une approche négative de l’intégration. Ce pays ouvre par défaut les frontières sans avoir de réelle politique d’accueil et d’aide à l’intégration des immigrés.

1. Du point de vue du professeur

Tout d’abord, le professeur se pose le problème de l’identification d’un élève allophone. Le diagnostic n’est pas immédiat car l’élève se fait discret et entraine donc un manque de visibilité sur les difficultés qu’il rencontre. Mais une fois que le problème est soulevé, comment diagnostiquer le type d’allophone qui est précisément l’élève ? De plus, l’enseignant peut éprouver des difficultés à trouver des ressources adaptées à un profil allophone dans le secondaire. Enfin, comment le professeur peut-il adapter son cours à un élève allophone ? Quelle pédagogie peut-il mettre en place ? Peut-il avoir recours peut-être à la pédagogie différenciée ? Quelles méthodes peuvent-elles être pertinentes ? Comment évaluer un élève allophone ? Faut-il prévoir une évaluation spécifique ? S’adapter à sa culture ? Si oui, comment ? Comment adapter les critères, les barèmes et/ou le temps imparti ? Comment le professeur peut-il travailler en interdisciplinarité ?

Les professeurs ont tendance à repousser le traitement du problème car, individuellement, que peuvent-ils faire ? C’est le cursus complet de l’élève qui doit être adapté et pas seulement 2 heures par semaine. Et en équipe, comment fonctionner ? Comment se coordonner ? Est-ce possible ?

2. Du point de vue de l’équipe pédagogique et du professeur principal

Les professeurs doivent solliciter le professeur principal et demander une réunion spécifique de l’équipe pédagogique pour prendre en charge de manière différenciée l’élève allophone. Quels dispositifs d’aide et d’accompagnement peuvent être mobilisés par l’équipe pédagogique ? À qui l’équipe pédagogique peut-elle s’adresser ? Peut-elle solliciter une aide extérieure (association, CASNAV, etc.) ? Comment s’organiser efficacement pour que l’élève puisse continuer sa scolarité sereinement notamment avec une aide linguistique spécifique ? Le CASNAV est le Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. C’est un centre de ressources et de formation au service des personnels enseignants.

3. Du point de vue du lycée

Depuis 2005, l’école a changé de mode de fonctionnement. Elle est devenue une école d’inclusion qui doit accueillir tous les publics avec la prise en charge du handicap de chacun. Mais le lycée professionnel dont il est ici question, malgré ses caractéristiques d’intégration sociale, n’a pas de parcours spécifique dédié pour des élèves allophones. D’autre part, son recrutement annuel s’appuie sur un nombre d’établissements scolaires importants et variés. Cette caractéristique a pour conséquence de compliquer la communication au niveau de la passation des dossiers des élèves entre les établissements scolaires. Ainsi, le dossier d’Antoine n’a pas été tout de suite identifié car le CPE a changé à la rentrée 2016 et il n’a pas eu connaissance de celui-ci.

Son cas a été traité réellement au conseil de classe du 1er trimestre début décembre. La direction du lycée, avec ses moyens internes, l’a intégré à un groupe de 17 élèves rencontrant des difficultés en langue française et répartis en trois groupes de niveaux. Ce groupe est géré par une enseignante d’espagnole qui va dispenser aux jeunes 2 heures hebdomadaires et qui maîtrise les spécificités de l’apprentissage linguistique dont elle est chargée d’appliquer l’esprit suivant : accueil bienveillance et attention.

4. Du point de vue de l’élève

Dans le cas d’Antoine, celui-ci n’a pas pris les devants auprès de la direction ou de la vie scolaire pour expliquer sa spécificité.

C’est donc un élève « transparent » qui apparait au regard de l’équipe, qui n’ose pas intervenir ni se positionner afin de minimiser ses difficultés. Mais dès que des évaluations écrites « classiques » apparaissent, il est démuni, et, malgré une bienveillance de l’équipe pédagogique, il obtient de faibles résultats. Il entre alors dans une spirale négative (résultat, manque de confiance, perte de motivation, diminution du travail personnel…)

De manière générale, si l’écrit peut sembler pour l’élève un véritable défi notamment pour se saisir de la complexité d’une langue aussi riche que la langue française, l’oral reste en quelque sorte la bête noire des élèves allophones. En effet, lorsqu’on ne maîtrise pas la langue, la spontanéité qu’exige l’oral peut bloquer l’élève car il a besoin d’un temps de réflexion plus long pour retrouver les mots et construire une réponse. Dans ce cas, le professeur malheureusement ne peut attendre suffisamment pour avoir une réponse. De plus, à cet âge là, les jeunes sont « assez moqueurs », ainsi l’élève peut avoir peur de faire rire les autres ou d’avoir à supporter leurs remarques. Cette situation peut engendrer chez l’élève un stress permanent (« j’espère que le professeur ne m’interrogera pas »).

03. Réglementations

Il est intéressant, avant d’entamer ce sujet, de faire un court rappel sur l’histoire de l’immigration en France pour mieux en mesurer l’évolution.

1. Les différentes vagues d’immigration en France

La France est le plus ancien pays d’immigration en Europe. Dès la seconde moitié du XIX siècle une immigration de masse est venue combler les pénuries de main-d’œuvre. D’abord frontalière (allemande, belge), elle s’est diversifiée à la fin du XIXe siècle, et plus encore après la Première Guerre mondiale, pour répondre aux besoins de reconstruction du pays. Les immigrations italiennes (communauté la plus nombreuse en 1930) et polonaises ont largement contribué à alimenter les secteurs de la mine, du bâtiment et de l’industrie sidérurgique et métallurgique.

Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, une autre immigration est apparue : espagnole, portugaise, yougoslave, turque, tunisienne, marocaine et, enfin, originaire des pays subsahariens. L’immigration algérienne, quant à elle, est bien plus ancienne puisqu’elle a commencé dès la fin du XIXe siècle.

L’arrêt de l’immigration de travailleurs salariés décidé par l’État en 1974 a accéléré le regroupement familial des non-Européens, peu nombreux à retourner dans leurs pays alors que les Européens bénéficiaient progressivement de la liberté de circulation, d’installation et de travail. Il a fallu trouver des solutions, notamment pour scolariser les enfants des nouveaux arrivants.

2. Textes réglementaires

Les textes officiels de références sont :

- B.O n°13 du 28 mars 2002 (n° 2002-063 du 20-3-2002) « Modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés »

- B.O n°37 du 11 octobre 2012 (n°2012-141 du 2-10-2012) « Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés allophones »

- La circulaire du 13 avril 2016

- B.O n°10 du 9 mars 2017 : circulaire de la rentrée 2017

Dans la circulaire du 14 avril 2016, l’Éducation nationale vient préciser les procédures d’accueil et unifier la prise en charge des EANA (Elèves Allophones Nouvellement Arrivés) dans l’Académie de Versailles.

Elle rappelle que : « Les Centres Académiques pour la Scolarisation des enfants Allophones Voyageurs (CASNAV) accompagnent la scolarité et les actions de médiation en direction de ces publics, en accordant une attention particulière aux familles très éloignées de l’école ».

La circulaire précise que, dans le contexte actuel d’arrivée d’enfants mineurs, l’État se doit de les intégrer dans l’école de la République. Le ministère de l’Éducation nationale n’a pas vocation à contrôler la régularité des séjours des enfants ni de leurs familles sur le territoire français.

Donc, tous les enfants âgés de 6 à 16 ans devront être scolarisés sans aucune distinction.

Il est rappelé que la construction du parcours de l’élève relève de la responsabilité du chef d’établissement, lequel peut s’appuyer sur l’équipe pédagogique pour faire en sorte que ces élèves s’intègrent le plus rapidement possible et progressent dans l’apprentissage de la langue française.

3. Le principe de scolarisation

La scolarisation des élèves allophones suit le principe d’une alternance entre la classe de rattachement et le dispositif UPE2A, le but étant d’intégrer le plus rapidement ce public dans des classes ordinaires. Ainsi, en fonction du niveau des élèves, s’ils ont été scolarisés ou pas dans leur pays d’origine, un bilan est réalisé. Cela peut aller jusqu’à l’intégration en UPE2A à plein temps pour ceux qui sont éloignés de l’école (1 à 2 ans maximum), mais qui seront intégrés en classe ordinaire pour certaines disciplines comme l’EPS, les Arts plastiques et la Musique.

Les élèves bénéficient au minimum de 9 heures de français seconde langue en 1er degré et de 12 heures minimum au second degré. Ces élèves doivent bénéficier de l’aide de toute l’équipe pédagogique en collaboration avec le professeur de français langue seconde. L’organisation pédagogique doit être souple et évolutive en fonction de la progression de l’élève.

Tout au long de l’année, l’élève allophone est évalué en classe ordinaire par l’équipe pédagogique (conseil de classe) et dans l’UPE2A par le personnel habilité par le CASNAV où l’élève obtiendra un DELF Scolaire (Diplôme national d’Études en langue Française).

La circulaire insiste sur le fait que l’orientation de l’élève doit correspondre à l’acquisition des compétences et ne pas être subordonnée à la maîtrise de la langue française, dés lors que l’élève montre une progression en langue française.

4. Un chiffre

Au cours de l’année 2015, l’académie de Versailles a scolarisé 6745 élèves allophones dans les 257 Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A).

Auparavant pour accueillir ces nouveaux arrivants, il y avait plusieurs structures :

Dans le premier degré, les CLIN ou « classes d’initiation » scolarisaient les ENAF (Élève Nouvellement Arrivés en France) dont les besoins linguistiques et scolaires sont importants.

Les CLIN itinérantes ou CRI ou « cours de rattrapage intégré » permettaient de dispenser un enseignement de quelques heures de français hebdomadaires par un enseignant spécifique se déplaçant entre les écoles (dispositif aussi appelé CLIN itinérante).

Dans le second degré, les modules FLE/FLS et les CLA ou « classes d’accueil » implantées en collège et en lycée regroupaient les élèves d’un secteur géographique pour une année. Avec certains dispositifs, les ENAF étaient sont intégrés dans les disciplines scolaires sur l’établissement de leur secteur d’habitation et se rendaient sur un autre établissement pour les cours de FLE ou FLS. Dans d’autres cas, il s’agissait de quelques heures de français hebdomadaires dispensées dans l’établissement par un professeur de FLE/FLS ou un enseignant de CRI.

Dans les pôles d’insertion de la MLDS, Mission de lutte contre le décrochage scolaire, des CIPPA-FLE (CIPPA : Cycle d’insertion pré-professionnelle par alternance) accueillaient les ENAF de plus de 16 ans s’orientant vers un projet d’apprentissage professionnel.

Aujourd’hui, on ne parle plus de CLIN (classe d’initiation) à l’école, ou CLA (classe d’accueil) au collège. Une dénomination générique commune à toutes les structures spécifiques de scolarisation des élèves allophones arrivants est adoptée : unité pédagogique pour élèves allophones arrivants = UPE2A. Et aussi, on a remplacé ENAF (Elève Nouvellement arrivé en France) par EANA (Elève Allophone Nouvellement Arrivé), pour tenir compte des élèves qui viennent de l’étranger mais qui parlent déjà le français.

La création de ces unités UPE2A est peut-être une mesure prise par le gouvernement pour trouver une solution à moindre coût à l’arrivée massive de nouveaux arrivants (6750 élèves concernés sur l’Académie de Versailles en 2015), alors qu’auparavant une classe spéciale existait pour ces élèves dans l’établissement. Cela évitait trop de déplacement pour ces derniers et une meilleure intégration, la seule différence avec ceux qui étaient Français, c’était qu’ils suivaient un cours de français de manière intensive, en plus des autres cours ordinaires.

Aujourd’hui certes les professeurs des UPE2A sont plus spécialisés et donc auront une meilleure connaissance du public, mais il n’est pas facile de coordonner leurs actions avec l’établissement de rattachement des élèves. De plus, l’aller/retour entre les deux établissements pour les élèves peut être difficile à gérer.

04. Ce qu’en disent des collègues

1. Les collègues professeurs

L’essentiel des collègues ne connaissent pas et n’ont jamais entendu parlé d’élève allophone. Ensuite, lorsque nous leur expliquons la signification du terme, une moitié des professeurs (lettres, histoire/géographie, langues étrangères) exprime leur connaissance d’un dispositif de prise en charge de ces élèves. Pour l’autre moitié, leur niveau d’information est faible sur les solutions disponibles et sur les actions à mettre en place.

Concernant le cas d’Antoine, la professeure de Lettres – Histoire/Géographie l’avait identifié avec ses difficultés dès les premières séances et elle avait proposé à la direction de l’orienter à ce moment là en CAP., mais cette dernière a décliné la proposition justifiant qu’il apprendrait vite et qu’il s’en sortirait. Antoine a donc poursuivi son parcours en 2nde Bac Pro Restaurant.

Une professeure d’espagnol, nommée par la direction en charge des élèves allophones, devait mettre en place 2 heures de soutien chaque semaine pour ces profils mais, au final, rien n’a été fait : difficultés de trouver un horaire commun ? Manque de volonté ? Mise en place tardive après la rentrée quand toutes les organisations sont en place ?

Donc, à cette date, Antoine n’a aucune prise en charge spécifique pour travailler son français et rien n’est prévu d’ici la fin de cette année. Et chaque année, le professeur FLE change. Ce n’est pas l’idéal ni souhaitable. Un des rares secrets sur ce thème reste la continuité et la fidélité dans les équipes pédagogiques et leurs méthodes.

Dans le lycée, les besoins sont permanents et chaque année le lycée aurait besoin d’une organisation pérenne. D’autre part, la proposition FLE pour les allophones du lycée fait face à des spécificités culturelles : les Asiatiques vivent et restent en communauté. Ainsi, ils sont amenés à parler français uniquement lorsqu’ils sont à l’école !

2. Le point de vue de la direction

— L’accueil au sens large est stratégique

Actuellement, l’accueil qui se fait au sein de la classe UPE2A est souvent trop court comparé aux besoins des élèves en langues et en culture originaires de pays africains africaines où l’école fonctionne très différemment (pas de chaises, pas de cours « classiques à l’occidentale »…) et repose parfois sur d’autres principes éducatifs.

Le parcours UPE2A peut durer de quelques semaines à un an en moyenne. Ensuite, le jeune est un peu livré à lui-même. Comme souvent, sa personnalité et son entourage tout particulièrement familial vont contribuer à faire qu’il s’en sorte ou pas.

— Pour les élèves francophones

Leur prise en charge est souvent plus simple de par leur maîtrise de la langue. Il peut arriver, malgré tout, que certains jeunes aient un grand décalage culturel. La classe FLE (Français Langue Étrangère) est gratifiante à court terme. Elle apporte des résultats concrets même si certains enfants vivent parfois cette classe en collège comme une sanction car ils doivent faire des cours de « rattrapage ».

Leur financement passe par le CASNAV qui dépend du recteur. Dans le lycée professionnel en question, 44 heures sont distribuées par an, ce qui reste très insuffisant comparé aux besoins. Après la Classe d’Accueil, de nombreux élèves allophones sont envoyés en section professionnelle car, selon les responsables en charge de l’enseignement, leurs difficultés linguistiques les empêchent de suivre un parcours en lycée général. Ainsi, la plupart des élèves se retrouvent en lycée professionnel par défaut et dans des filières qu’ils ont rarement choisies (ils sont placés là où il reste des places disponibles). Voici un exemple de décalage culturel fort : en Afrique, les populations ne mangent pas de légumes. Ainsi, un jeune Africain placé en filière de commercialisation en restauration aura beaucoup de mal à visualiser et faire partager des produits qui lui sont « étrangers », avec lesquels il n’a pas eu d’expérience. A contrario, voici un exemple de réussite culturelle : les jeunes issus des pays de l’Est ont de très bons résultats car leurs repères et leur éducation scolaire sont très proches de ceux qui existent en France. D’autre part, ces élèves ont une très grande motivation.

L’objectif du professeur est d’arriver à susciter le travail intellectuel, la curiosité, et de faire en sorte que le jeune se pose des questions sur le savoir. Dans le lycée, 120 élèves environ sont entrants chaque année. Les autres difficultés rencontrées sont les faibles moyens alloués et les très grosses difficultés pour coordonner les emplois du temps des enseignants et des élèves. Le dossier « allophone » vient se rajouter à l’ensemble de la complexité du système de la scolarité. Financièrement, il faudrait des dotations exceptionnelles supplémentaires pour traiter ces élèves de la bonne manière.

Une personne de la direction pose la question suivante : « Comment être équitables avec l’ensemble des jeunes quand des allophones ont de grandes difficultés ? Comment se sortir de ce piège ? »

La priorité pour tenter d’apporter un élément de réponse serait la mise en place d’une structure d’accueil « réelle ». Si nous laissons faire, nous risquons le découragement des professeurs, des élèves et des parents d’élèves.

Le dossier des allophones est un dossier politique. Pour synthétiser, il y a deux manières d’intégrer des immigrés : par l’enseignement, la formation et également par l’apprentissage. La formation ne reçoit pas assez de moyens pour avoir une organisation adaptée aux besoins. De son côté, l’apprentissage se retrouve bloqué par l’administration qui ne délivre pas suffisamment de papiers aux jeunes qui choisissent cette voie.

Si l’on résume en fonction des courants politiques : la « Gauche » veut les scolariser mais ne donne pas les moyens et la « Droite » veut les mettre en apprentissage mais sans leur accorder leurs papiers, ce qui rend caduque leur situation.

Les allophones sont au cœur d’une approche commune politique, économique et éducative.

— Au sein d’une classe en lycée professionnel

Des réticences apparaissent au niveau de l’équipe pédagogique dans la mise en place d’un enseignement différencié.

Voici une présentation schématisée de la composition d’une classe :

- 1/3 : de bon niveau que le professeur doit « tirer vers le haut ».

- 1/3 : d’un niveau juste-moyen que le professeur doit « sécuriser avant de les stimuler ».

- 1/3 : le « reste » où le professeur doit revenir sur les pré requis avant tout pour les sécuriser.

Ainsi, le professeur se retrouve avec trois objectifs différenciés pour la classe c’est-à-dire trois préparations différenciées à déployer sur trois ans.

3. Le point de vue d’un Conseiller Principal d’Éducation

Un des CPE du lycée a une grosse expérience sur un collège d’un arrondissement voisin de Paris. Il fait partager que l’établissement avait mis en place deux heures de cours par semaine pour les élèves qui avaient choisi le français comme seconde langue, et que ces derniers obtenaient de vrais progrès et de « solides » résultats. La méthode commençait par la mise en place d’un questionnaire inspiré du CASNAV pour identifier les difficultés et besoins des jeunes.

Pour lui, une des difficultés majeures est le problème de communication sur les dossiers des élèves. En effet, ces derniers proviennent d’une dizaine d’établissements scolaires voire plus, ce qui complexifie d’autant plus la bonne gestion de la continuité des dossiers, de la connaissance et du suivi des élèves. Pour ce CPE, il faudrait en amont (au mois de juin précédant la rentrée scolaire) identifier les profils spécifiques pour éviter la rupture actuelle.

Pour ce CPE, face à cette perte d’information dans la chaîne scolaire, une solution est envisageable avec l’arrivée généralisée prochainement des livrets numériques sur la période du CP à la 3ème. Cf. la circulaire de rentrée de 2017 (Bulletin officiel n°10 du 9 mars 2017) :

- « Le livret scolaire unique du CP à la 3ème est un des instruments nécessaires de cette information ; à ce titre, sa tenue fait l’objet d’un soin particulier de la part des équipes pédagogiques. Elles sont notamment attentives à la qualité et la lisibilité des écrits professionnels transmis dans les bilans périodiques et de fin de cycle. »

- « Le pilotage renforcé de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, avec la mobilisation des corps d’inspection et l’appui des Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (Casnav), doit permettre l’accueil sans délai et l’accompagnement de tous ces enfants et adolescents, en portant une attention particulière aux situations de grande précarité, aux mineurs non accompagnés, aux enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile et aux effets psychologiques de ces situations. Les services académiques sont mobilisés pour contribuer à l’effort national pour l’accueil des populations de migrants. Avec le concours de formateurs bénévoles, dont certains sont issus de la réserve citoyenne de l’éducation nationale, ils contribuent à la formation en langue française des réfugiés et demandeurs d’asile adultes. Afin de contribuer efficacement à la réussite des élèves dont les parents sont allophones, une nouvelle impulsion a été donnée au dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE). Il s’agit ainsi d’aider ces derniers à acquérir la langue française, à connaître le fonctionnement et les attentes de l’école ainsi que les valeurs de la République. En lien avec le ministère de l’intérieur, le financement du dispositif a été sécurisé et les règles de gestion simplifiées pour mieux répondre aux besoins des territoires. Concernant la scolarisation des enfants de familles itinérantes et de voyageurs, il est rappelé que le statut ou le mode d’habitat des familles ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé sous contrat peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et du Centre national d’enseignement à distance (Cned), sous réserve de l’avis favorable de l’Inspecteur d’académie -directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-Dasen). »

Enfin, la mutualisation des moyens avec des établissements scolaires voisins est une piste de travail qui a fonctionné dans d’autres quartiers de Paris.

05. Ressources universitaires

Nous avons identifié différentes ressources sur lesquelles nous nous sommes appuyés.

— La revue « Diversité » n°151 (décembre 2007) sur les enjeux de l’apprentissage de la langue. En voici un résumé succinct ci-dessous :

« Nul ne peut ignorer l’importance de la maîtrise de la langue dans la réussite scolaire et plus largement dans l’insertion sociale et professionnelle. Cependant, dès le plus jeune âge les élèves arrivent inégaux à l’école : certains déjà sont familiers de la langue normée de l’école, d’autres sont mis à l’épreuve et vivent souvent l’échec. Vécue d’emblée comme outil de sélection sociale, la langue pointe les différences, aggrave les ruptures, et plus encore dans les quartiers populaires où elle surajoute une séparation invisible à la ségrégation spatiale. En évitant les débats convenus, ce numéro tente de faire le point des recherches nouvelles : Que signifie maîtriser la langue ? Quel juste rapport entre le respect de la norme académique et celui des variétés vernaculaires ? Quelles sont les stratégies nécessaires, quels types d’apprentissage proposer aux élèves pour tenter de compenser les écarts sociaux ? Enfin, comment faciliter l’apprentissage de la langue aux enfants et aux jeunes nouvellement arrivés en France ? »

— La plateforme EDUSCOL

Les professeurs et le personnel d’éducation peuvent se rendre sur la plateforme Eduscol, chargée d’informer et accompagner les professionnels de l’éducation, notamment en leur donnant des ressources et des préconisations pour l’inclusion en classe ordinaire des élèves allophones arrivants en UPE2A. Cf. http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana-et-efiv.html

— Le documentaire « La cour de Babel »

Ce documentaire sorti en 2013 est un bel exemple de la richesse et des enjeux de la gestion de l’accueil en classe UPE2A. Il s’agit d’un film de Julie Bertuccelli – France, 2013 Durée : 89 mn

Résumé : « Ils sont Anglais, Sénégalais, Brésilien, Marocain, Chinois… Ils ont entre 11 et 15 ans, ils viennent d’arriver en France. Le temps d’une année, ils cohabitent dans la classe d’accueil d’un collège parisien. 24 élèves, 24 nationalités… Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie et de vivre ensemble, bouleversent nos idées reçues et nous font espérer en l’avenir. »

Voir le lien suivant : http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_lacourdebabel.pdf

— Le mémoire de Stéphane Granado « L’intégration de la classe d’accueil »

Ce mémoire montre que la problématique était déjà d’actualité à cette période et il met en avant des points d’améliorations très proches que ceux que nous avons développés.

06. Quelles pistes de résolution de la situation ?

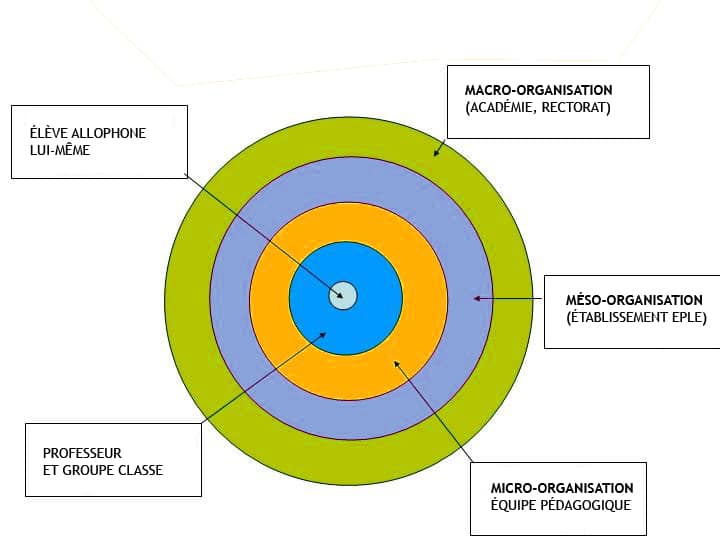

Au regard de la réglementation, mais aussi des avis des collègues, nous avons décidé de proposer plusieurs pistes de résolutions du macro au micro, c’est-à-dire montrer les différents niveaux d’organisations en partant de l’élève allophone (à différentes échelles du rectorat au professeur).

1. Au niveau du rectorat

Des classes UPE2A sont bien présentes dans les différentes académies, notamment dans les collèges pour accueillir des élèves allophones. Mais ensuite, il n’y a pas de suivi au lycée de ces élèves. Un enseignant FLE Français langue étrangère devrait être détaché dans les lycées concernés pour assurer le suivi des élèves allophones, faire des cours de soutien. Peut-être un enseignant FLE sur trois établissements à proximité géographique ? Tout en ayant conscience que cela peut être problématique pour un enseignant d’être obligé de travailler sur plusieurs établissements, il pourrait aussi y avoir des regroupements comme pour les classes UPE2A.

De plus, sur les sites des CASNAV de différentes académies, des ressources pour enseigner sont disponibles, mais elles sont majoritairement adressées à des professeurs des écoles (maternelle & élémentaire) et à des professeurs de collège.

Globalement, il y a peu ou pas de ressources pour les professeurs de lycée confrontés à des élèves allophones. Le rectorat devrait mettre à disposition des ressources documentaires et pédagogiques pour l’accueil et l’accompagnement d’élèves allophones (évaluations, séquences pédagogiques, expérimentations et bibliographie).

2. Au niveau de l’établissement

La plupart des établissements utilisent l’AP, l’accompagnement personnalisé, pour répondre aux besoins des élèves allophones. Mais est-ce que 72 heures annuelles sont suffisantes pour soutenir un élève qui rencontre de grandes difficultés liées à sa méconnaissance de la langue française ?

Au sein des établissements, l’accompagnement personnalisé est construit en articulation avec le tutorat. Cette pratique du tutorat au sein de l’établissement semble féconde. Le fait d’avoir un professeur référent tuteur qui ne soit pas obligatoirement l’un de ses professeurs peut permettre de dialoguer et développer la connaissance de la langue française.

Certains établissements allouent des budgets spécifiques pour l’achat de moyens supplémentaires, notamment des traducteurs multilingues électroniques, dictionnaires, pour pourvoir chaque élève allophone de matériel pour l’assister au quotidien en classe.

Il serait envisageable de créer une fiche multilingue pour accueillir les élèves en début d’année, leur expliquer le dispositif mis en œuvre au sein de l’établissement et les orienter vers des associations extérieures (bénévolat pour l’aide aux devoirs, etc.).

La possibilité de créer un partenariat avec une association à but non lucratif pourrait être une piste pour des lycées accueillant de nombreux élèves allophones.

3. Au niveau de l’équipe pédagogique

Les professeurs qui découvrent un élève allophone en début d’année doivent solliciter le professeur principal et demander une réunion spécifique de l’équipe pédagogique pour prendre en charge de manière différenciée l’élève allophone.

Quels dispositifs d’aide et d’accompagnement peuvent être mobilisés par l’équipe pédagogique ? L’équipe pédagogique peut organiser le principe d’un élève ambassadeur/tuteur pour aider un élève allophone de sa classe. Cela aurait de multiples bienfaits.

Premièrement, l’élève allophone serait épaulé au quotidien par un autre élève notamment dans ses prises de notes, sa compréhension du cours, etc. L’élève allophone ne serait plus seul face à son incompréhension du cours, il aurait un allié au sein du groupe classe.

Deuxièmement, l’élève tuteur serait valorisé. À voir quelles modalités peuvent être envisagées ? Par exemple, l’élève tuteur aurait une évaluation spécifique « note bonus » pour son rôle d’élève tuteur. Mais il peut aussi être envisagé une sortie, un badge pour le mérite, un diplôme d’ambassadeur de la classe, etc.

Il importe de bien prendre conscience que l’élève tuteur peut se sentir dépassé par la gestion d’un élève allophone. Cela peut être lourd à porter par un élève seul. Mais pourquoi pas un bi-tutorat, c’est-à-dire deux élèves tuteurs pour un élève allophone ?

Un dispositif de tutorat de ce type nécessite une prise en charge du binôme (ou trinôme) par un professeur. Le professeur désigné, soit le professeur principal, soit le professeur FLE, soit le professeur de français ou langues, soit le professeur professionnel, devra suivre tout au long de l’année la progression de l’élève allophone et valoriser le tuteur. Ce dispositif de tutorat peut aider à l’intégration des élèves allophones et à la cohésion du groupe classe.

À qui l’équipe pédagogique peut-elle s’adresser ? Peut-elle solliciter une aide extérieure (association, CASNAV, etc.) ? Comment s’organiser efficacement pour que l’élève puisse continuer sa scolarité sereinement notamment avec une aide linguistique spécifique ?

Le CASNAV est le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. C’est un centre de ressources et de formation au service des personnels enseignants.

4. Au niveau du professeur

Si aucun système n’a été mis en place par l’équipe pédagogique, le professeur peut initier des dispositifs opérationnels spécifiques pour aider un élève allophone.

Tout d’abord, une pédagogie différenciée semble appropriée. Il faut adapter les consignes, les évaluations, etc. aux élèves allophones pour leur permettre de suivre les cours.

Il peut même être envisagé de pratiquer une pédagogie différenciée avec le TNI (tableau numérique interactif) ou d’autres supports numériques. Par exemple, l’utilisation d’une tablette numérique en salle pour expliquer le menu en Bac Pro Restaurant.

Pendant les cours, le professeur doit s’attacher à rendre accessibles à un élève allophone les savoirs, les compétences qu’il souhaite transmettre. Par exemple, en donnant une consigne spécifique et des ressources supplémentaires à l’élève. Le professeur peut s’aider de supports visuels comme des images, schémas, photos mais aussi marquer, annoter les éléments à retenir (mots clés, définitions, dates, etc.) pour faciliter la prise de notes de l’élève allophone.

D’autres élèves peuvent aussi être incités par le professeur à répéter, réexpliquer avec leurs mots à la classe ce qui a été vu, appris. Ce dispositif permet à l’élève allophone de réentendre une explication avec un vocabulaire différent, et cela profitera aussi à la classe entière.

Pour terminer, le professeur doit proposer des évaluations différentes pour les élèves allophones. Par exemple, des évaluations orales portant notamment sur le contenu du cours en en faisant une synthèse. Il peut mettre l’accent sur une communication avec l’élève axée sur des images, plus faciles à comprendre. Ou bien il adapte les modalités de l’évaluation, en donnant plus de temps à l’élève allophone et/ou des moyens supplémentaires (traducteur, dictionnaire).

5. Au niveau de l’élève allophone

S’il y a plusieurs élèves allophones dans la classe, un principe de tutorat entre élèves allophones pourrait être envisageable. Une entraide entre élèves ayant les mêmes difficultés, mais à des niveaux différents. Il ne faut pas négliger non plus le poids de la culture scolaire de leur pays d’origine

07. Prendre parti

Nous constatons qu’il y a une contradiction entre la réalité de terrain et les textes réglementaires. L’Éducation nationale est dans l’obligation d’intégrer et prendre en compte un élève allophone. Mais il n’y a pas de réelles procédures d’application des textes au lycée. Il n’y a surtout pas de suivi ou de vérification. Ce qui fait que cela dépend du bon vouloir des membres de l’équipe pédagogique concernée.

De plus, il y a peu de ressources pour le secondaire (heures allouées). Dans la réalité, ce n’est pas applicable et ce sont les professeurs qui gèrent au cas par cas. Ce sont plus des « pansements » et des « rustines » qu’une réelle prise en charge.

Peut-être qu’au delà même de l’Éducation nationale, c’est notre système d’intégration qui est défaillant en France. Il faudrait s’inspirer des politiques d’intégration de pays comme le Canada.

En ayant une approche plus pragmatique, l’objectif de notre travail est de trouver une solution à un problème (rappelons-le parmi d’autres) à une situation d’élève allophone : comment l’aider pour que la non maîtrise de la langue française ne soit plus un handicap pour lui ? Nous avons vu plusieurs préconisations dans la partie précédente. Pour notre part, nous n’allons pas attendre toujours que la solution nous parvienne d’un niveau hiérarchique supérieur, il est de notre devoir en tant que professeurs de prendre les devants et d’innover pédagogiquement, en utilisant un maximum les TICE et en faisant de la pédagogie différenciée. L’élève concerné doit sentir une véritable écoute pour lui donner envie à son tour de s’investir pour une meilleure réussite.

Comme nous l’avons vu ci-dessus lors de l’exposé du point de vue du CPE, la circulaire pour la rentrée 2017 du B.O. n°10 du 9 mars 2017 met l’accent sur le pilotage renforcé de la scolarisation des allophones nouvellement arrivés. Elle montre que l’État est bien conscient de ses points d’amélioration et des urgences à traiter au sein de l’enseignement en France pour les allophones.

Comme nous l’avons vu dans ce dossier, l’accueil est stratégique. Pour que ce dernier soit à la hauteur, il faut une solution locale (dans l’établissement) qui s’appuie sur une direction qui se fixe peu de priorités mais sur lesquelles elle se concentre totalement. La prise en charge des élèves allophones doit en faire partie.

Ensuite, il faut :

- des équipes stables et mixées (âge, sexe, culture, univers enseigné…) pour travailler sur la durée avec des personnes expérimentées ;

- une direction à l’écoute ;

- une équipe pédagogique dynamique, constructive, coordonnée et qui se remette en question sur ses méthodes et pratiques pour la mise en place d’approches pédagogiques différenciées ;

- un(e) CPE polyvalente ;

- un(e) COP (Conseiller(ère) d’orientation pscyhologue) active ;

- un(e) assistant(e) sociale disponible ;

- développer des relations de proximité avec les parents ou tuteurs au sein de l’école.

Tous ces points exigent du temps, une volonté totale de chacun des protagonistes, une grande expérimentation avec le retour systématique à l’ensemble des acteurs.

Enfin, comme le précisait Cédric Villani, mathématicien dans son livre « Quel enseignement pour nos enfants ? Comprendre les enjeux de l’école » paru en octobre 2016 en page 15 : « Les systèmes scolaires les plus efficaces ne sont pas ceux où l’on encadre le plus les enseignants par des règles, mais ceux où ils se sentent le plus valorisés », sachant qu’enseigner est l’un des métiers existants les plus complexes.

L’étude de ce thème des allophones a été très riche à tous les niveaux : réflexion, curiosité, questionnement, cheminement, compréhension, empathie… Il nous a permis de prendre connaissance des nombreuses fragilités du système d’enseignement, du travail en équipe et de la volonté de former et transmettre à des jeunes d’horizons, de langues et de cultures divers.

À la vue de notre année de stagiaires, nous avons souvent l’impression d’avancer seuls au sein des établissements. A contrario, notre problématique des allophones met l’accent sur le travail essentiel de coordination en équipe pédagogique au service de ces élèves qui ne maîtrisent pas le français.

Nous pouvons donc mesurer le travail qui reste à accomplir chacun dans son établissement entouré de sa direction et avec son équipe.